“The Pitt”: entre bisturíes, sarcasmo y salud pública

Jorge Maltrain

Debo confesar algo: tengo una debilidad crónica por las series médicas. No por vocación frustrada ni por el fetiche de las batas blancas (aunque, seamos honestos, George Clooney dejó huella en la fantástica ER), sino porque no hay nada más emocionante que ver cómo alguien revive después de 47 minutos en paro cardíaco… y justo antes que corran los créditos.

Y en ese mundo de hospitales televisivos, mi corazón siempre ha latido al ritmo del sarcasmo de Gregory House. Nada me ha divertido más que verlo diagnosticar sífilis, lupus, un hongo del Amazonas y una mentira, todo en el mismo capítulo. House era el único capaz de tratar a sus pacientes como si fueran una junta de vecinos desagradable… e incluso así salvarles la vida. Genio y figura. O misántropo funcional. O las dos cosas.

Antes de House, eso sí, todos los que amamos las series médicas nos formamos en las urgencias de ER. La madre fundadora del caos bien iluminado. Con esa serie entendimos que los hospitales eran campos de batalla emocionales, donde la adrenalina y el trauma se mezclaban con el café de máquina y los amores imposibles. Sin ER, no existiría ni Dr. House, ni New Amsterdam, ni esa joya oculta que es Code Black, donde todo explotaba menos el profesionalismo de Marcia Gay Harden.

Y entonces llegó The Pitt.

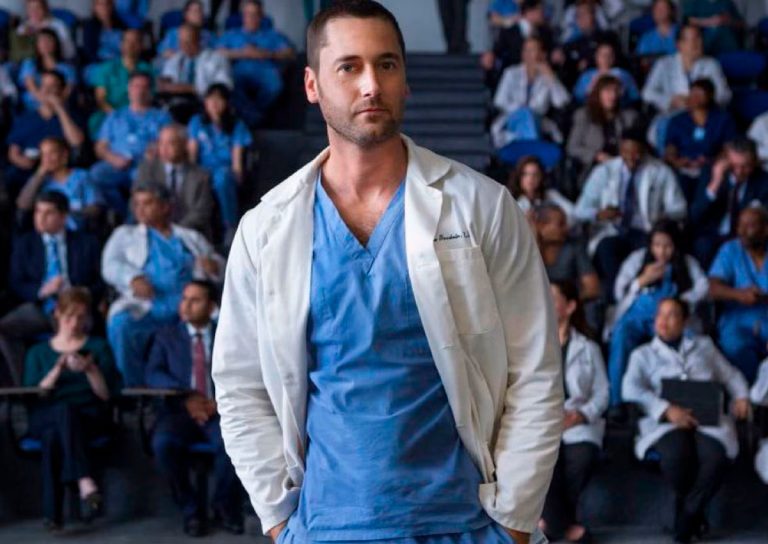

Sin tanto bombo, con su estética un poco gris, su ritmo sucio, rápido, público. Y con un extraordinario Noah Wyle a la cabeza. Quien fuera el querido doctor Carter en ER, asume en esta secuela espiritual el papel del atormentado doctor Michael Robinavitch, en un rol que le hizo ya ganador del Emmy (al igual que la serie, que asoma también como favorita para los Globos de Oro).

The Pitt no se disfraza de serie médica de catálogo. Aquí no hay neurocirujanos con abdominales ni diagnósticos milagrosos con tomografías en cámara lenta. Aquí hay salud pública. Gringa, pero salud pública al fin y al cabo, con todo lo que eso implica: turnos eternos, camillas escasas, pacientes que esperan (y desesperan), y funcionarios que sobreviven a punta de vocación y café recalentado.

The Pitt tiene algo que otras series no se atreven a mostrar: humanidad cruda.

El agotamiento, el desorden, las microviolencias institucionales. Pero también el humor, esa forma de defensa pasivo-agresiva que usan quienes trabajan en contextos imposibles. Tiene ironía, tiene rabia, tiene ternura. Tiene a ese funcionario que lo ha visto todo y que, aun así, sigue llegando puntual. Épica en estado puro, con o sin música dramática de fondo.

A veces siento que The Pitt es lo que pasaría si mezclamos a House con Code Black, les quitamos el aire acondicionado y les ponemos un sistema informático que se cae cada cinco minutos. Y, sin embargo, funciona. Porque emociona. Porque duele. Porque, a ratos, da más esperanza que cualquier final feliz hollywoodense.

Y porque, si me lo preguntan, eso también es salud.